他是一个 “渔四代”,祖祖辈辈以打鱼为生;他是一个放弃了都市生活、扎根乡土十年的 “新农人”,他就是全国劳动模范王华斌。让我们走进汈汊湖,探寻这位 “跨界农民”的创业历程。

在汈汊湖养殖场,王华斌正在与社员们讨论今年水产养殖的养殖计划。2005年,学习国际贸易专业的王华斌,先后在武钢、大生化工等公司任职,2010年他创办科技公司,收入十分可观。然而,就在他事业做得风生水起之时,2013年,他突然决定返乡创业。

全国劳模王华斌:“我是一个土生土长的汈汊湖人,也知道我们汈汊湖的虾蟹品质很好,但是又没有建立自己当地的品牌,当时我就认为,这是一个很好的机遇,可以用自己多年专业的市场营销知识,为家乡做点贡献。”

回乡后,很快王华斌就发现,家乡的农业缺少品牌运营、缺乏标准化生产,更缺懂市场的现代农民,他打算带领乡亲们大干一场,但一开始,在乡亲们眼里,王华斌始终带有“书生气”。

汈汊湖养殖场八一村村民许刚:“他刚开始回来的时候,说要注册品牌、做包装,我们都没读过什么书,也不懂这些事情,以为搞不成的。”

王华斌深知,要打消村民们的顾虑,关键是让乡亲们赚到“第一桶金”。但如何实现成了一个大难题。由于村里的农户大多是个体经营,产品和质量参差不齐,销售的对象也很随机。因此,王华斌决定要成立合作社,让个体经济变为集体受益。

全国劳模王华斌:“通过现代企业管理的模式,全新建立我们合作社来整合现有资源,搭建平台,让标准化生产与市场化运营,有了一个全新的载体。”

然而,合作社刚成立不久后,2014年,受极端天气影响,当年水产行业整体效益并不理想,邻居们纷纷要求退股单干。一想到合作社刚成立不久就出现亏损,王华斌焦急万分,但2015年的电商热潮让他重新燃起了希望。王华斌快速嗅到电商将是未来的趋势。于是,在他的带领下,汉川第一批电商物流做起来了,合作社的收益很快就有了起色。但光有销路还不够,为提升产品质量和品牌影响力,王华斌想到,将工业领域的精细化管理注入农业生产,通过集中采购饲料,降低生产成本,运用物联网技术,减少能耗,建立品控体系,提升优质蟹产出率。

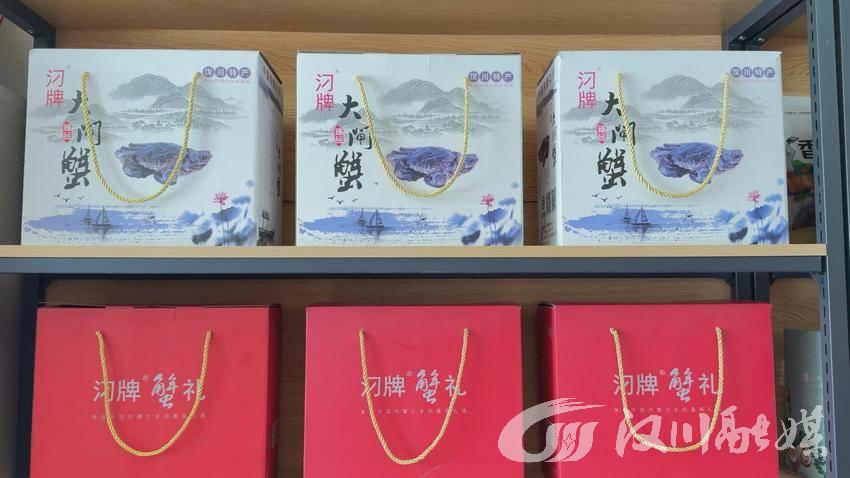

全国劳模王华斌:“我们先后带领合作社,注册了’汈牌’、‘千年湖乡’、‘汈莲’、‘汈味’等品牌,经过几年的品牌打造,我们‘汈牌’大闸蟹,荣获了湖北省的‘十大名优农产品’、‘湖北省十大品牌’,带动汉川农产品电商,从‘星星之火’走向燎原之势。”

王华斌始终认为,人才是乡村振兴的关键。2020年他成立了湖北首家县级公益性乡村振兴学校——汉川乡村振兴学校。通过成熟的技术、管理模式,系统地为汉川青年农民提供农业生产经营管理培训。5年来,合作社先后培训1100人次,并建立了汉川乡村振兴人才资源库。

全国劳模王华斌:“五年来,毕业学员中,涌现出了47名产业带头人,他们带技术、带项目、带团队返乡,真正实现了‘培养一人、带动一村’。”

(记者:晏益鹏 涂文 编辑:姚伟红 制作:祁涓 审核:郭俊杰)