前不久,有机会出差到一个山区县城,县上的人引导我们去了这个县相对封闭、民俗保存相对完好的小镇参观,我在那里看到了一幅久违的画面——两边老式的木板屋,夹出不到五米宽的一字形街道来,那不算太长的街道,铺上了一层青石板,因人马的踩踏,变得十分光滑,有的地方都碾出车辙来了,乍一看,就知道这是个上了年纪的小镇。

这里的人看上去很悠闲,街上的行人不多,每家门廊下都坐着一些女人,她们一边拉着家常,一边手头上或绣着花,或纳着鞋底。一些小孩在女人身边嘻闹追逐,男人们也三五一群的蹲在街口的菜市场叼着香烟,侃着大山,聊着新鲜事儿,十分遐意。

大概是见景生情吧,老家的景象又浮现在我的面前,不同的是这里每家门前还摆着一个长凳,长凳上放满了大小不一的布鞋。带队参观的人告诉我,摆在凳上的是可卖的鞋,有好多来访者都要带几双回去或做个纪念,或捎给自家祖辈穿,久了,这里的手工做鞋就成产业了。

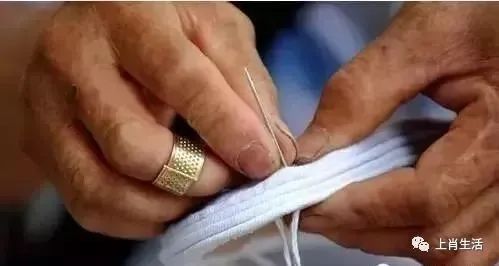

的确,看到这些布鞋,让我想起了老家新女婿上门得到姑娘亲手做的布鞋的高兴事儿,尤其是想起了那些穿上姑娘纳出的花底布鞋,让人羡慕的小伙子。然而,现在穿布鞋人不多了,穿家乡那种元口“千层底”布鞋的人就更少了,手工布鞋也就成了稀罕物了。当初,我虽没赶上我媳妇做的布鞋,但是,我是穿着妈妈做的布鞋长大的,不过,不是元口的,是出边底,松紧带的。那时还算时尚,妈妈说,元口鞋老气。那时,要有一双新鞋穿在脚上,恨不得搬起脚来走路,到了学校更是有意识在同学们的面前抬抬脚,“亮亮板”。遇上上体育课时,也把新布鞋脱下来,光着脚丫子跑,这主要是,一怕弄脏了,二怕弄破了,除了知道母亲做鞋辛苦,白天在地里干活,晚上,在油灯下常常做鞋到深夜辛苦外。还知道做一双布鞋的过程也不简单,尤其是那一针一线纳出来,整出来的“满天星”,“千层底”到现在仍然记忆犹新。

记得在六十年代,老家还很落后,小镇上商品也相对缺乏,买东西大都要凭计划票,街上的成品衣不仅贵,更是少的可怜,不是随便能买得起、买得到的,家里人的衣服一般都是“新三年旧三年,缝缝补补又三年”,确实要更换衣物了,还得瞅上个好年景,今年这家明年那家“约汇”,像现在时兴“拼车”一样,几家的布票集中在一家的手上“拼票”,到镇上百货店扯上些布匹,请上裁缝师傅到家来做,老家人管这做乡活。说是请裁缝做新衣,但更多的是拆旧翻新,以大改小。记得那时裁缝到家里做乡活的前几天,母亲都特地把家里的旧衣或破衣都要找出来,拆洗的干干净净,等裁缝师傅一到家,那些是要改做的料,那些是翻新料,母亲给师傅都交待的清清楚楚,每天晚上等乡活做完,母亲还要督促我把那些裁剪下的布角余料拣在一个藤篓里集中装起来,开始以为是到时卖破烂,后来才知道这些布角是母亲日后用来“被鞋壳”的。

老家人把糊说成了“被”。“被鞋壳”,说的形象一点就象裱糊墙纸一样,在木门板上用米浆糊糊,一层压一层的贴布角。虽然糊的是些布角余料,但在糊的过程中也讲究个平整,层数。一般准备做鞋底的,糊贴的层数要多一些,做鞋帮子的层数就少些,这在于鞋底要厚要经磨。后来想,这“千层底”的说法大概就是这样来的吧。记得母亲“被鞋壳”大都选在大日头天。因为这样的天气被上的鞋壳易晒干,存放起来不反潮不生霉。小时候,在母亲“被鞋壳”时,我总是帮忙清布角,并将被完鞋壳的木门板抬到太阳底下晒。等到晒干后,母亲便从门板上揭下那鞋壳转筒吊放到家里的横梁上,待秋后农闲时,整鞋底鞋帮用。

到后来,母亲年岁大了,鞋子上帮的事是力气活,于是就拿到小镇西街一家鞋匠铺去加工了,但整纳鞋底,做鞋面这些细活,仍然是母亲亲自做。母亲常说,自家做的鞋面不易穿帮,整的鞋底厚,赖磨,养脚,散汗。还真有那么一天,那年我十二岁,验灵了一歇后语,那就是“鞋匠铺里发火——丢了楦头”。那天,我在场亲眼看见了镇上鞋匠铺发火了,等火灭了,在废墟上还真的都是些还没烧完的木质楦头[鞋匠们上鞋帮时用来定型鞋面,类似脚样,大小码不一的撑木模子]。自从那年西街鞋匠铺失火后,镇上再也没办过鞋匠铺了,这在于日后市面上的胶底布面鞋子多了起来,人们对这费时废工的手工布鞋没有多大兴趣了。一晃几十年过去了,这布鞋也就成了一种怀旧情结,一份快要丢失的文化遗产了。

我面对这些布鞋思忱着,的确,这些手工布鞋比起现在五花八门的鞋样来讲真是太逊色了,然而,为什么还有它的市场呢?这大概是人们一种心灵的回归吧。我离开这座小镇时也买了一双手工布鞋,在我看来这布鞋是最美的,因为,那里面有讲不完的故事……